20/10/2025 par L'équipe de la résidence 0 Commentaires

Intrigue n°2 : La machine qui soigne et que l’on entretient

La Louvière est une ville façonnée par la machine. Celles de la mine, d’abord, qui ont creusé le sol et épuisé les corps. Celles de l’hôpital, ensuite, conçues pour réparer, maintenir, soigner. Mais aujourd’hui, la machine hospitalière déménage. Elle laisse derrière elle un bâtiment vidé, un corps technique en attente. Que faire de cette infrastructure ? Peut-elle accueillir une autre forme de soin ?

La Louvière est une ville qui s’est construite et agrandie au siècle dernier pour accueillir des machines. Celles qui descendent, extraient, remontent. Des machines conçues pour arracher le charbon au sous-sol. Les bâtiments sont pensés pour elles : charpentes métalliques, halles profondes, hauteurs calibrées et s’accompagnent de ses infrastructures : canaux ascenseurs à bateaux, rails, etc. Toute la ville est un dispositif logistique au service du sol qu’on vide. Ce qui frappe en arrivant, c’est l’omniprésence des objets techniques. Certains fonctionnent encore.

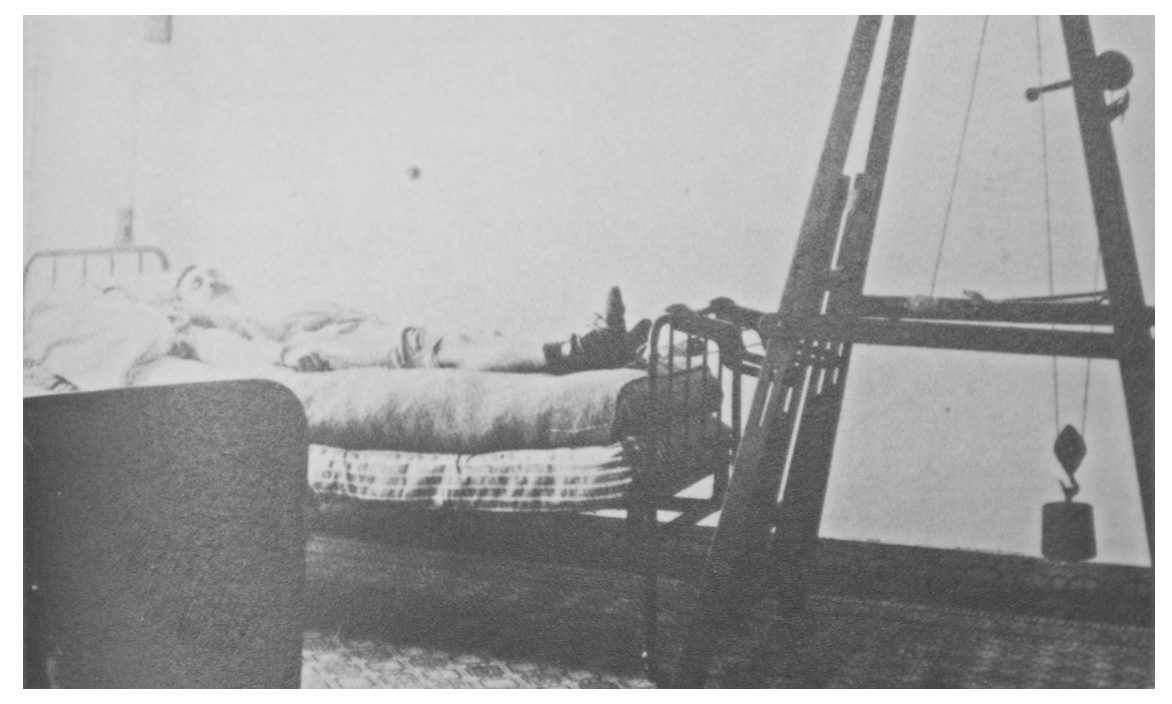

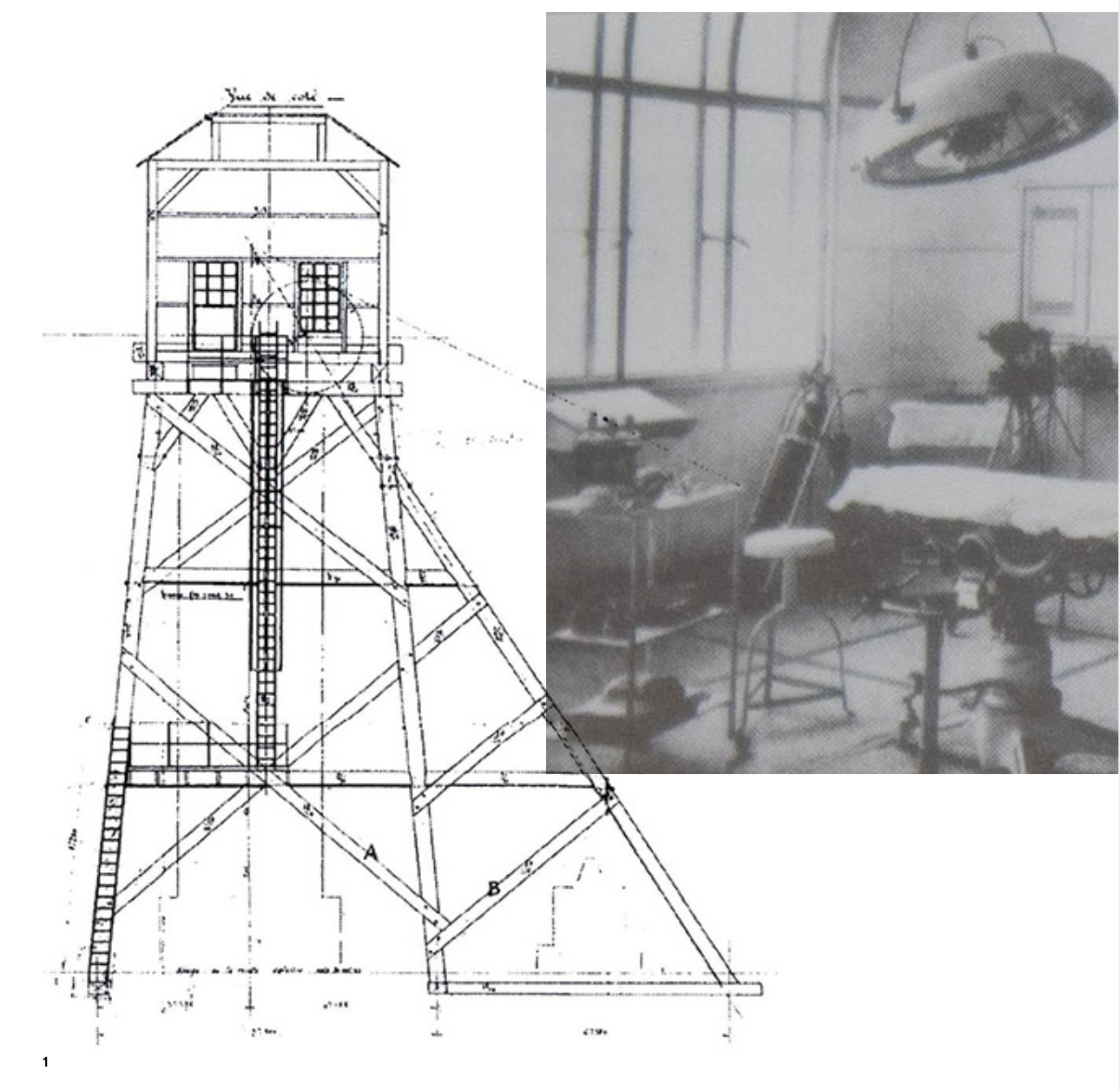

D’autres, arrêtés, sont devenus muets. Ils sont pour certains patrimonialisés et exposés, d’autres ont tout simplement disaprus. Mais ce qui marque, ce ne sont pas les machines, c’est les corps qu’elles ont contenu et qu’elles contiennent. Les ouvriers, empilés dans les ascenseurs, compressés pour descendre sous terre. Le réseau des wagonnets souterrains qui écrasent, amputent. Les machines de respiration des secouristes, sortes de masques pour hommes augmentés, capables de sauver sous le coup de grisou. Même les rues de la ville portent le nom des machines : rue de la Machine à Feu, rue de l’Ascenseur. Chaque jour, deux à trois accidents étaient signalés dans chaque charbonnage. Des milliers de blessés par an. Face à cette violence industrielle, les ingénieurs des mines sont devenus médecins. Ils ont importé leurs outils dans les salles de soin. Le chevalement devient une machine pour réparer, réduire, fixer. Soigner vite, soigner beaucoup, soigner comme on produit. À La Louvière, les machines ne se contentent pas de transformer la matière. Elles transforment aussi les gestes, les métiers, les façons de panser les corps abîmés.

« L'ingéniosité des médecins et des ingénieurs de la société minière est parfois mise au service des malades et des blessés. On aperçoit ci- dessus un chevalet de traction de réduction des fractures imaginé, en 1906, par le docteur Dieudonné Roger et Omer Degueldre, directeur des charbonnages de 1892 à 1912. »

in Mémoire en image, La Louvière, Tome 1

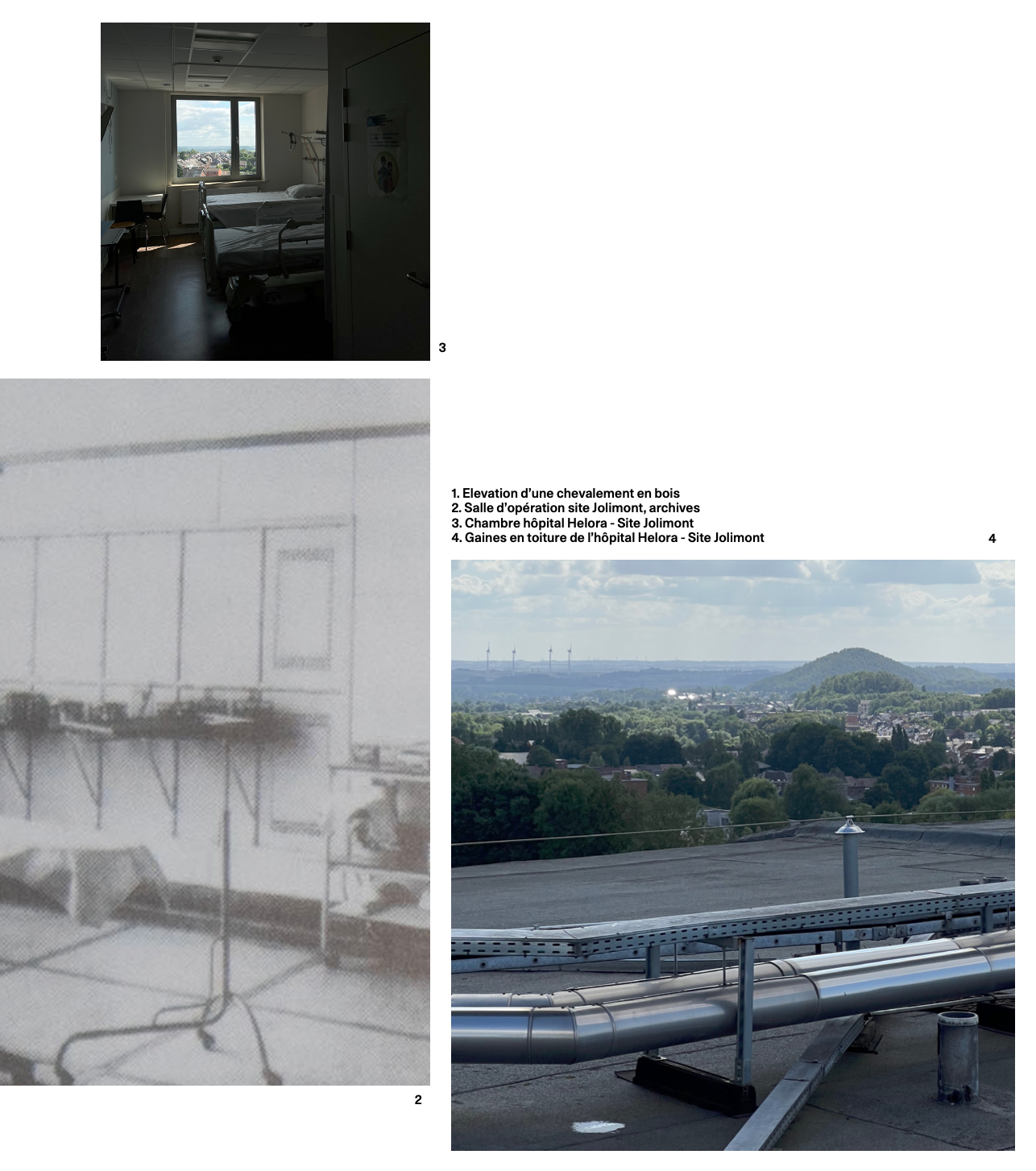

Face à la machine qui blesse, il y a celle qui soigne. L’hôpital, ici, est une autre forme de dispositif technique. Il accueille les corps abîmés, fracture après fracture, souffle après souffle. Les machines y sont omniprésentes, mais avec une autre fonction : ausculter, filtrer, perfuser, maintenir. Tables d’examen, respirateurs, stérilisateurs, blocs opératoires... Ce sont des outils précis qui sont là pour réparer. L’hôpital lui- même fonctionne comme un corps mécanisé : fluides, températures, flux de personnes, circulation des plateaux techniques. C’est un corps logistique. Et comme toute machine, l’hôpital évolue. Il s’étend, se modernise, migre. À La Louvière, c’est entre autres facteurs, ce besoin d’accueillir de nouvelles machines, plus efficaces, plus exigeantes, qui impose la construction d’un nouveau bâtiment. L’hôpital se déplace pour mieux fonctionner. Il redéfinit les liaisons, les accès, les connexions. La ville se plie à cette organisation. La machine hôpital dicte ses propres besoins d’espace, de technique, de service.

À force de s’agrandir, de s’adapter, l’hôpital devient lui-même un corps à soigner. Il faut réparer une aile, remplacer un conduit, colmater une fuite, ventiler mieux. Le soin ne concerne plus seulement les patients, mais le lieu tout entier. Les équipes techniques veillent à ce que les machines tournent, que la chaîne ne casse pas, que les fluides circulent. Ce travail d’entretien est silencieux, souvent invisible, mais essentiel. Il prolonge la logique de soin, l’étend aux murs, aux gaines, aux câbles. Dans un hôpital, tout est vivant : pas au sens biologique, mais au sens où tout peut tomber, vieillir, lâcher. Et tout doit tenir. Prendre soin de l’hôpital, c’est donc aussi prendre soin d’un milieu, d’un ensemble de liens, d’un espace qui accueille la fragilité. À La Louvière, cette attention diffuse est palpable. Elle relie les gestes médicaux à ceux de la maintenance, les diagnostics aux vérifications, les soins aux réparations.

Bientôt, l’hôpital actuel sera partiellement vidé, encore une machine devenue silencieuse. Ce bâtiment, qui a soigné pendant des décennies, rejoindra le cortège des dispositifs arrêté ou déplacés. Alors que faire ? Comment garder une mémoire des gestes, des rythmes, des présences ? Peut-on réactiver une machine pour un autre usage que celui pour lequel elle a été conçue ? Peut-elle encore servir, non plus à guérir les corps, mais à accueillir d’autres formes de fragilité ?

Commentaires

Laisser un commentaire