21/11/2025 par L'équipe de la résidence 0 Commentaires

Intrigue n°7 : La carte, le SketchUp et le territoire

Comment par l’établissement de plans et de cartes le territoire est-il maîtrisé et de quelle manière la création d’outils de représentation révèle des manières d’en prendre soin ? Deux rencontres illustrent le point de départ de cette réflexion, celle du consultant en communication du site hospitalier de Jolimont et celle du conseiller en biodiversité, Ville de La Louvière à propos du parc Boël. Tous deux, à un moment de leurs exercices, ont eu le besoin de se représenter le territoire à l’aide d’outils. L’un, par une maquette 3D, a remodelé le site dont il est responsable. Le second, annote des indications qu’il repère sur une carte existante.

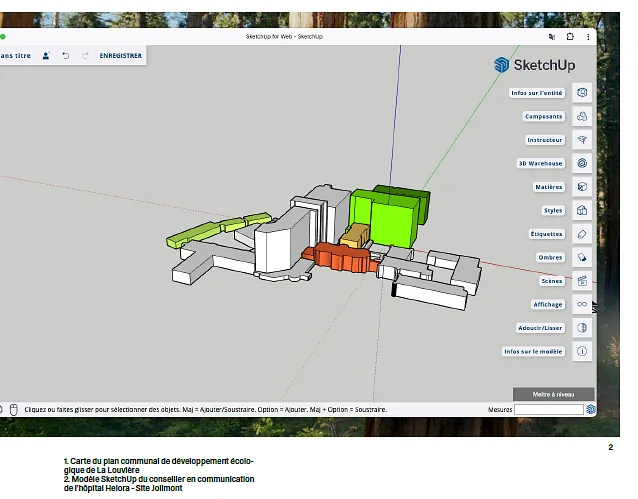

Juriste de formation, le consultant en communication pour le site de Jolimont, au cours de notre rencontre, nous explique avoir eu besoin de redessiner les plans « quand on projette les choses et qu’on met de l’image sur les choses, et si possible en 3D, c’est quelque chose qui aide les gens à visualiser les objets, surtout quand ils sont

complexes comme un hôpital de manière générale, celui de Jolimont en particulier, qui l’est très fort de par son histoire, je me suis dit, il faut, il faut pouvoir ancrer ! ».

Pour notre interlocuteur cette représentation lui permet d’appréhender les bâtiments. Il fabrique donc l’outil de représentation jugé adéquat pour remédier au manque perçu et lui permettre de mieux comprendre le site dont il est responsable «quelles sont ses caractéristiques urbanistiques, administratives, volumétriques de quoi sont constitués les bâtiments ? ». Afin de prendre la mesure de ce dont il a la charge, il lui est nécessaire de dépasser l’espace en deux dimensions pour comprendre en volume « il n’y avait littéralement que des plans, c’est-à-dire l’horizontale, mais pas la dimension verticale ». En construisant la maquette, le consultant en communication s’approprie littéralement l’objet selon ses mots, il évalue « à vue de nez » la hauteur des bâtiments et commence à manipuler en 3 dimensions l’espace. En tant qu’outil, la 3D est un support d’échange. Elle permet de transmettre une connaissance et ainsi de travailler avec d’autres. Cela se manifeste particulièrement lors de notre échange ou à de nombreuses reprises en manipulant la 3D, notre interlocuteur nous explique des pistes, des projets, des réflexions en cours. L’outil alors, loin d’être figé, devient manipulable, la représentation du monde qu’il donne à

voir ne cesse de se transformer et de changer : « je retire ce qui ne nous intéresse pas, ça, ça nous intéresse un peu, ça, ça nous intéresse pas, ça je vais le laisser pour l’instant, ça je vais retirer, les couloirs je retire, ça je vais peut-être le laisser pour l’instant, ça, je retire, et ça je garde », liste notre interlocuteur. La 3D lui permet de

faire des scénarios, des « hypothèses de travail » pour évaluer concrètement les conséquences à l’échelle de l’ensemble des bâtiments du site, notamment sur la question de leur autonomie les uns par rapport aux autres. L’outil met en lumière la construction stratifiée du bâti dans le but d’interroger leurs devenirs. Cependant,

cette représentation des bâtiments par la 3D nous interroge également sur « les autres » morceaux de l’hôpital en dehors de l’enceinte du site qui n’apparaissent pas. Lors de notre visite, nous avions pu, depuis le toit de l’hôpital, prendre l’ampleur de ses « débordements » sous la forme de maisons de santé ou de nappe de parkings dispersés hors des limites du site hospitalier identifié. De plus, dans la 3D, seul le bâtis est représenté, le reste du site n’apparaît pas, le sol et ce qu’il supporte n’existent pas: ni parking, ni jardin, ni parc. Cela nous semble emblématique d’une manière de penser et de gérer le territoire par le plein davantage que par le vide qui pour autant construit la continuité d’un objet architectural avec son contexte urbain, en cela la représentation 3D et la carte s’opposent « en fait c’est la première fois que je me penche un peu vraiment sur la carte » nous dit-il un peu plus tard dans l’entretien, cherchant à situer l’hôpital dans le grand territoire.

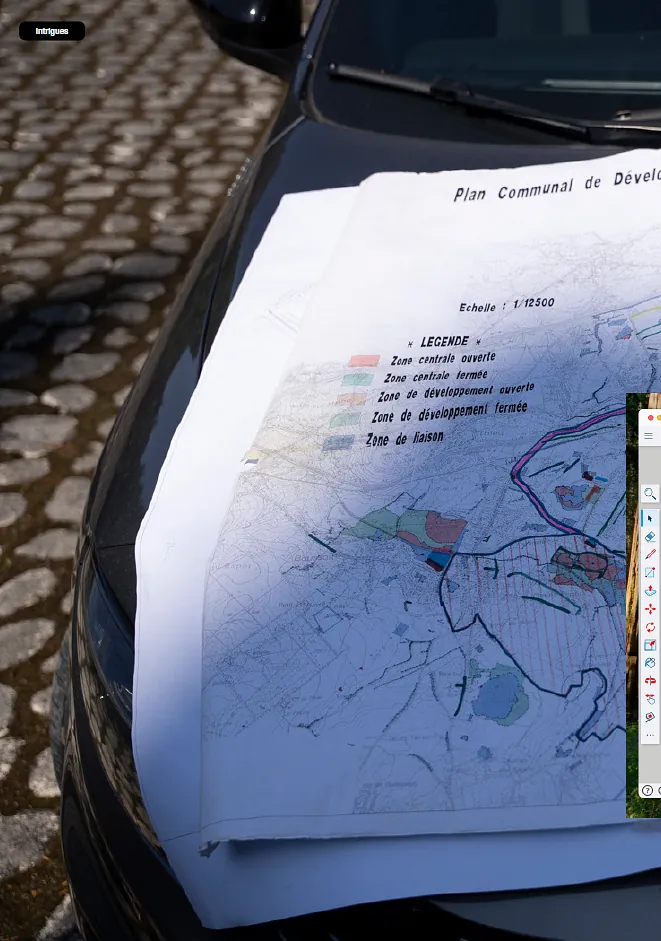

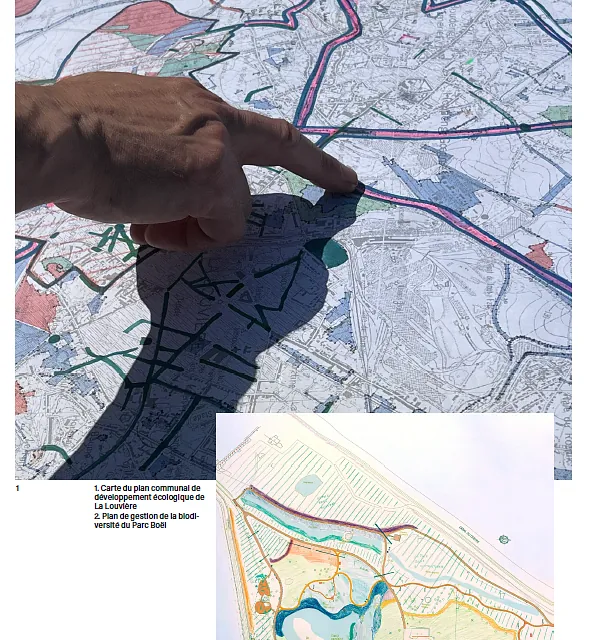

À un tout autre endroit de la ville, dans le parc Boël, un autre de nos interlocuteurs fabrique son outil de travail « et alors ça ici c’est un autre plan, ça, c’est le plan » nous dit-il en déroulant sous nos yeux un plan recouvert d’annotations, où les couleurs par endroits se superposent, les traits se chevauchent. Contrairement à la modélisation 3D, la carte est ici conçue comme un parcours, elle est le support sans cesse annoté de l’évolution du territoire et en un sens s’oppose au principe même de carte qui par nature marque un temps, daté par sa création la perception du monde à un instant T. Celle de sa fabrication est couramment remise à jour, ce qui implique un temps de repérage sur site et l’intégration des changements au fur et à mesure qu’ils adviennent

« là je ne l’ai pas englobé parce qu’à l’époque, il était considéré comme terrain privé, on l’a acquis depuis deux ans, je crois deux ans, deux ans et demi donc maintenant ça peut s’intégrer dans le parc de la ville ». De même que pour le conseil en communication de Jolimont, les outils graphiques qu’il mobilise ne sont pas ceux de

sa formation initiale, mais répondent au besoin rencontré au cours de son parcours professionnel pour répondre à un besoin, « donc moi je n’ai pas mis les légendes pour mes couleurs » nous dit-il, cependant bien qu’elle ne soit pas spécifiée sur le document la légende est élaborée par le cartographe, dans la tête tout au moins « donc ici ça, par exemple, ce sont les arbres d’alignement qu’on a, c’est tout ce qui est en bleu. ». Et en cela, une « opération cartographique », comme la nomme le géographe Jean-Marc Besse, est réalisée. C’est-à-dire une opération intellectuelle de mise en lumière d’un territoire par le choix et la catégorisation des éléments figurés sur la carte. La carte est ici outil de surveillance et d’intention vis-à-vis du territoire dont elle a la charge. Pour utiliser la métaphore médicale, elle fait état du diagnostic et elle prescrit des volontés. Qu’est-ce que nous racontent ces deux situations des manières d’appréhension du territoire pour en prendre soin? Dans les deux cas, l’outil cartographique, au sens large qu’il s’agisse d’un plan ou d’une 3D, est mobilisé pour prendre le pouls d’un territoire, c’est un outil de connaissance, pour savoir ce qui est là. Dans le même temps, cet outil devient également instrument de pouvoir, support de réflexion de ce que l’on souhaiterait qui arrive. Quant aux manières de le réaliser, elles témoignent d’une attention à l’existant, où il faut se rendre sur place, évaluer « à vue de nez ». Ces outils créés par les acteurs qui ont la charge de ces espaces sont des fabrications artisanales, des moyens de se repérer, de comprendre de quoi on parle, mais également prendre la mesure du territoire et de donner des directives. Ils sont donc, comme nous invite à le penser Jean-Marc Besse, des reflets de vision du monde. Le caractère éminemment stratégique de l’outil cartographique démontre en creux l’importance de ne pas opposer la carte au parcours, comme le préconisait le philosophe Michel de Certeau, pour tenir compte d’un paysage, minéral et/ou végétal, en mouvement et ainsi perpétuellement cherché par l’outil au service du territoire à en prendre soin .

Bientôt la nouvelle intrigue, restez connectés !

Commentaires

Laisser un commentaire