19/10/2025 par L'équipe de la résidence 0 Commentaires

Intrigue n° 1 : Les doubles, coexistences à La Louvière

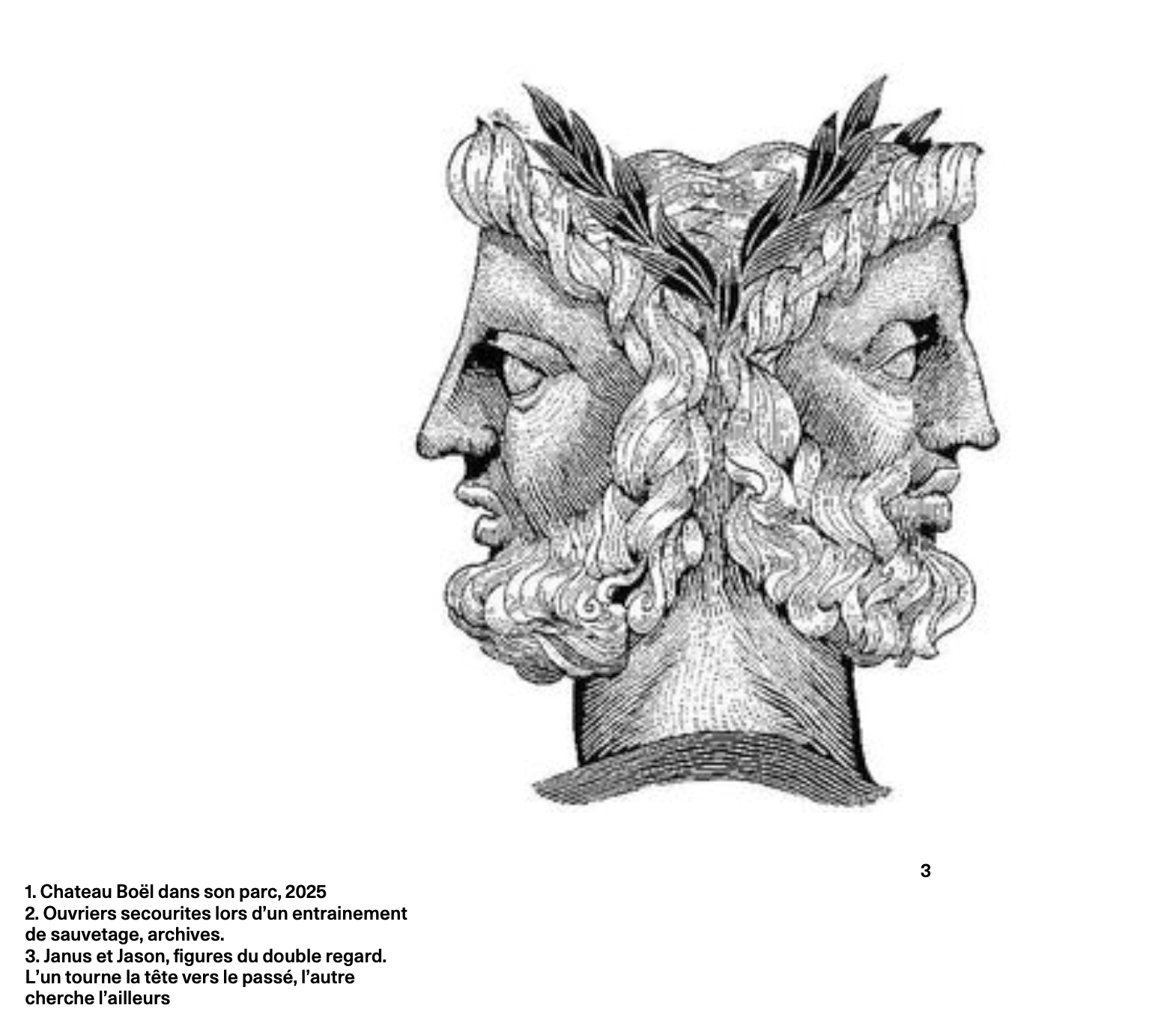

« A la Louvière, tout existe en double, deux stades, deux gares, deux hôpitaux. » Cette affirmation formulée par le consultant en communication pour le site de Jolimont, en apparence anodine, révèle en réalité une structure profonde de la ville. Car cette duplication n’est pas qu’un hasard ou une redondance fonctionnelle : elle traduit des rapports de force, des rivalités anciennes, des visions du monde qui coexistent sans toujours se croiser. La dualité, à La Louvière, est une forme d’organisation, héritée de l’histoire industrielle, politique et sociale du territoire. L’architecture matérialise ces équilibres, ces vis-à-vis, ces oppositions. Le site de Jolimont lui-même en incarne la complexité, à la fois domaine directorial issu du monde charbonnier et lieu hospitalier façonné par l’éthique religieuse du soin.

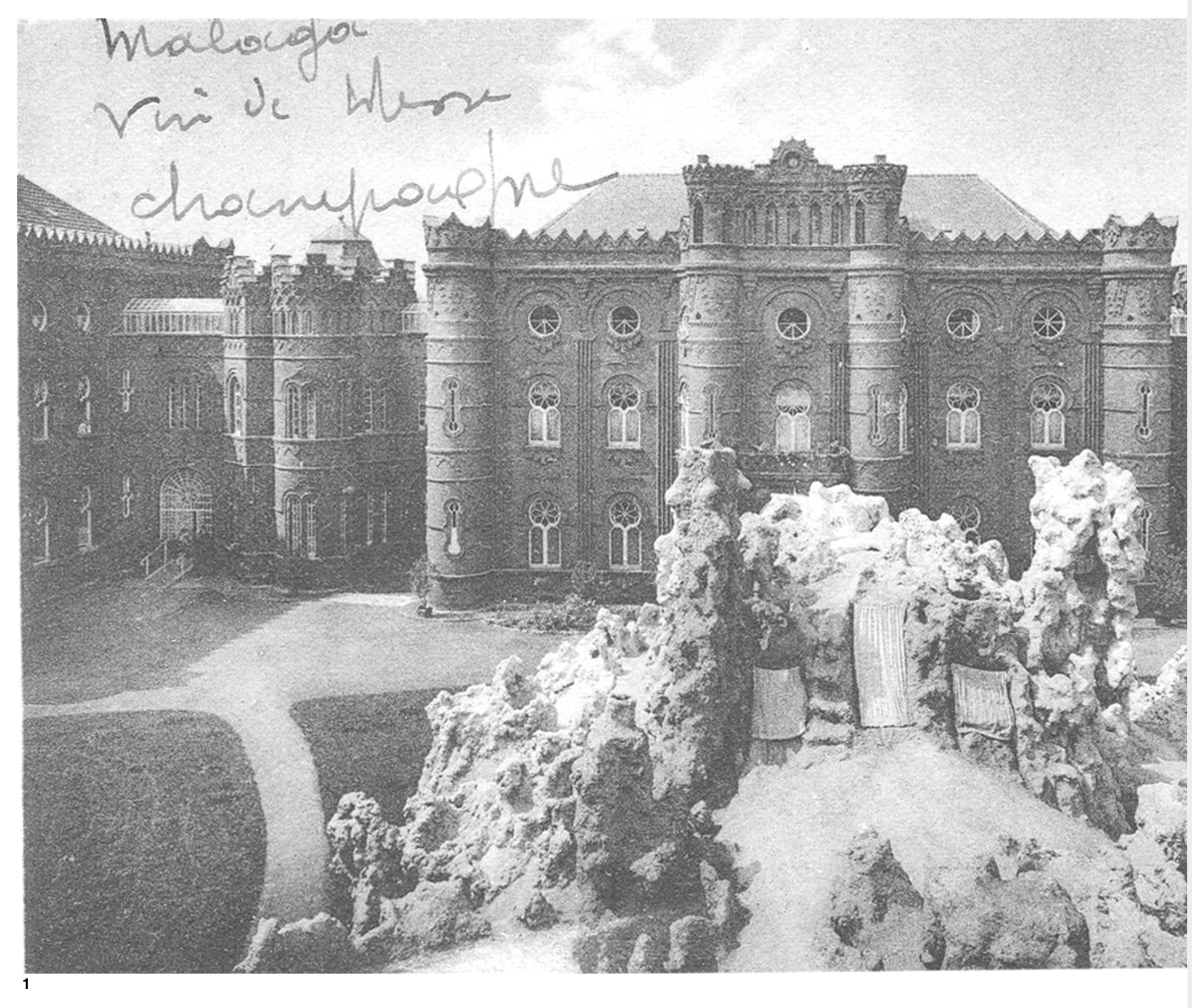

« Dans le canton si peuplé, si industriel du centre, près de La Louvière, là où les voies de chemins de fer couvrent le sol, s’entrecroisent comme les mailles d’un vaste filet, où les hautes cheminées se rapprochent comme la futaie d’une forêt, on rencontre cependant de loin en loin de petits bois ravissants, dont les frais ombrages abritent presque tous des propriétés plus ou moins anciennes, plus ou moins importantes, mais qui protègent contre l’invasion de l’industrie, ces oasis, seuls coins où la nature conserve ses charmes. Parmi ces domaines, un des plus remarquables par sa situation admirable et par son importance, est celui de Jolimont, bâti par son propriétaire, M. De Quanter. Au milieu d’un bois touffu, sur une élévation de terrain, la masse imposante du château domine un beau parc, où s’étendent des vertes pelouses ombragées par des arbres séculaires. »

in De Hamseaux Emile, Les chateaux

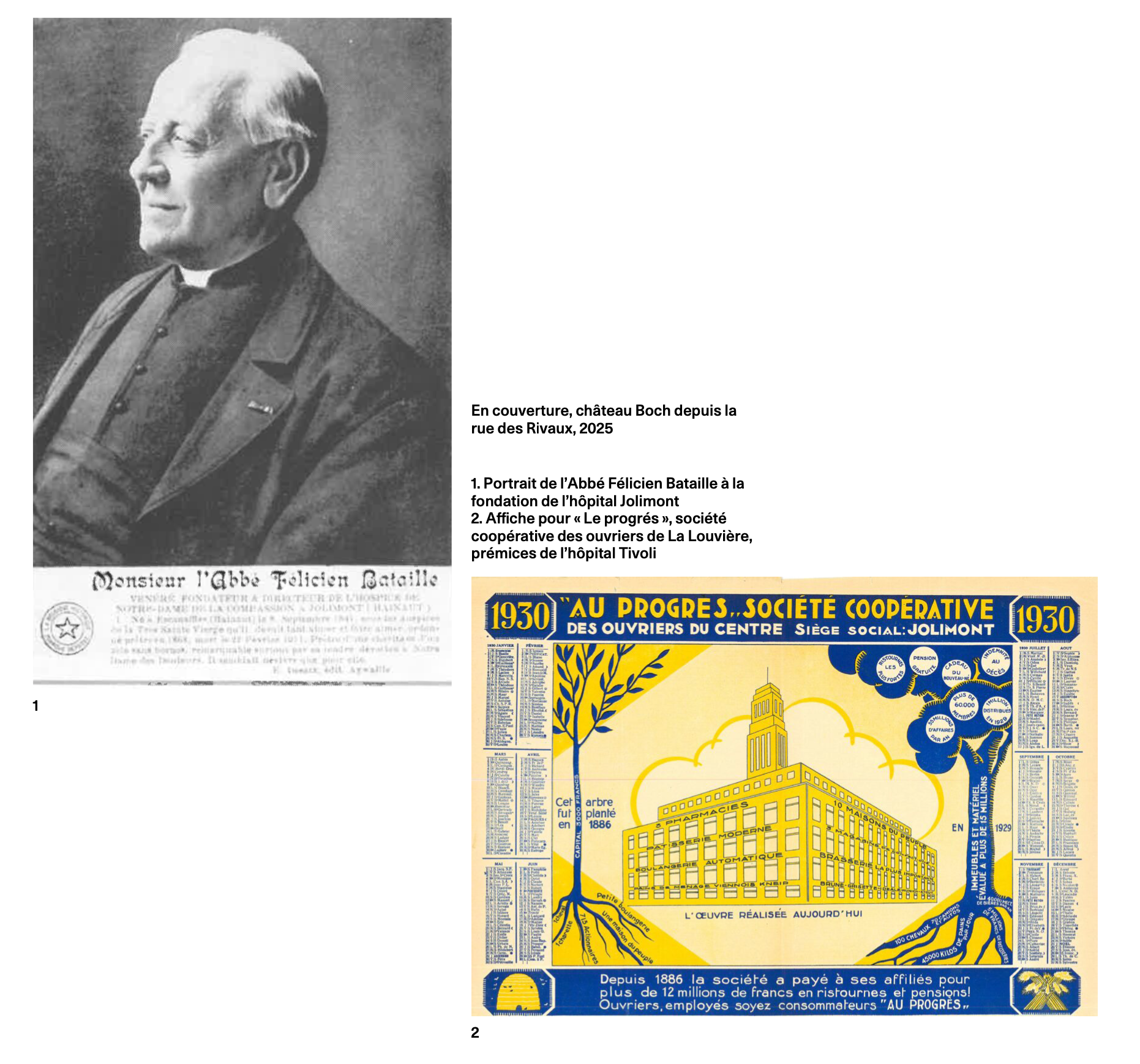

Dans la ville, les doublons se succèdent. Deux gares l’une au sud, l’autre au centre, deux stades construits en parallèle, deux institutions hospitalières qui se font face aux origines bien distinctes. L’une, Tivoli, issue d’un réseau laïc, socialiste, syndical ; l’autre, Jolimont, née d’un engagement religieux, porté par des communautés de soin. Deux visions du soin, deux rapports à l’éthique, deux manières d’entrer en relation avec les patients comme avec le territoire. Par moments, ces approches se sont opposées. Mais aujourd’hui, dans le projet de déménagement et de rapprochement des établissements, une autre possibilité se dessine : celle d’un dialogue et d’un dépassement des clivages initiaux.

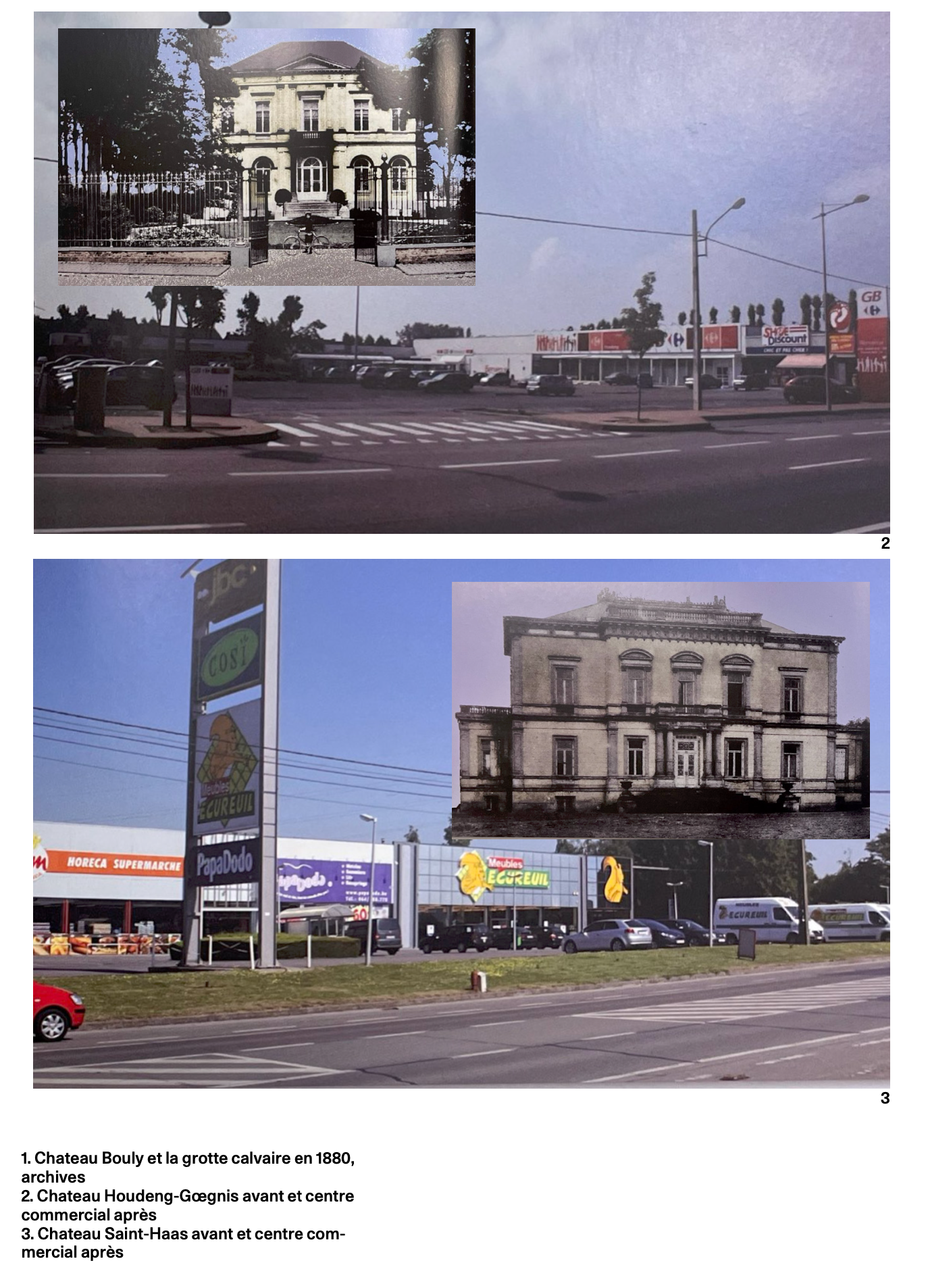

Partout dans la ville, ce sont les châteaux qui se répondent. À La Louvière, plusieurs grandes familles industrielles ont fait construire leur domaine, chacune à sa manière, mais toujours avec une même volonté de constuire une oasis loin du bruit, de la poussière et de l’activité incessante de l’industrie. Jolimont en est un exemple : parc arboré, bâtiments monumentaux, point haut sur la ville. Plus qu’un lieu de résidence, c’était un marqueur de position. À quelques kilomètres, d’autres domaines lui faisaient écho, dans une forme de surenchère discrète. Chacun son parc, ses dépendances, son style. Ce ne sont pas des doublons par hasard, mais des pièces d’un jeu social : montrer, rivaliser, s’isoler. La rivalité était parfois frontale, comme entre les familles Boël et Boch, dont les châteaux se faisaient face de part et d’autre de la rue des Rivaux. Une manière d’inscrire la compétition dans l’espace même de la ville.

Le site de Jolimont porte cette mémoire. Avant d’être un hôpital, c’était le domaine directorial des Charbonnages de Haine-Saint-Pierre et La Hestre, appelé alors château Bouly. Construit pour le directeur-gérant Victor De Quanter dans les années 1850, le domaine rassemblait château, écuries, orangeries, serres et volières dans un parc de huit hectares. L’architecture s’y faisait manifeste : un langage mêlant styles Tudor, néogothique et orientalisant, à la croisée des influences, symbole d’un pouvoir patronal en quête de légitimation face à l’État, à l’Église et aux ouvriers. Après son abandon, le domaine est mis à disposition de l’abbé Félicien Bataille, qui y installe une communauté religieuse dédiée au soin. Ainsi, le château change de camp : d’un outil de pouvoir, il devient instrument de soin, sans rompre tout à fait avec ses origines.

Le déménagement à venir de l’hôpital de Jolimont n’est pas seulement une opération logistique. Le projet de rapprochement des deux établissements hospitaliers ouvre une autre possibilité : celle d’une ville qui cesse d’être le théâtre de forces parallèles pour devenir un terrain d’alliances, de recompositions, de récits partagés. Si les bâtiments ont porté les rivalités du passé, ils peuvent aussi, demain, accueillir des formes de convergence.

Mais que fait-on de l’un des deux quand l’autre devient prioritaire ? À La Louvière, le traitement des doublons ne relève pas toujours de l’équilibre : lorsqu’un site est abandonné, il disparaît parfois sans laisser de trace. Les anciens domaines directoriaux ont été pour beaucoup démolis, remplacés par des centres commerciaux ou autres opérations immobilières qu’ils rendaient possibles par l’immense ténement foncier qu’ils offraient. Très peu bénéficient d’une reconnaissance patrimoniale ou de dispositifs de protection. Le site de Jolimont raconte aussi cette histoire : la destruction de l’aile occidentale du château en 1973 a laissé place à une modernisation de l’infrastructure. Quelle trajectoire faut-il imaginer pour cet hôpital bientôt partiellement vidé ? Dans une ville organisée autour de couples, que devient l’un quand l’autre prend le dessus ?

Commentaires

Laisser un commentaire