22/10/2025 par L'équipe de la résidene 0 Commentaires

Intrigue n°5 : Ménager et aménager son jardin

Dans notre exploration, à plusieurs reprises, des jardins apparaissent. Le jardin, comme l’indique la définition, est un « terrain, souvent clos, où l’on cultive des légumes, des fleurs, des arbres et arbustes fruitiers et d’ornement ou un mélange de ces plantes ». La notion de jardin nous permet de tenir ensemble différentes situations urbaines où le végétal et sa représentation sont organisés, pensées par l’être humain pour signifier quelque chose. En cela, nous proposons de la penser comme un acte de ménagement, une manière d’agir avec égard, vis-à-vis du paysage et d’un groupe social. Dans quelle mesure le jardin ou son évocation fabrique le territoire, favorise les rencontres et participe d’une dynamique de mise en commun ? Et de quelle manière son entretien constitue-t-il un acte d’aménagement, voire d’engagement?

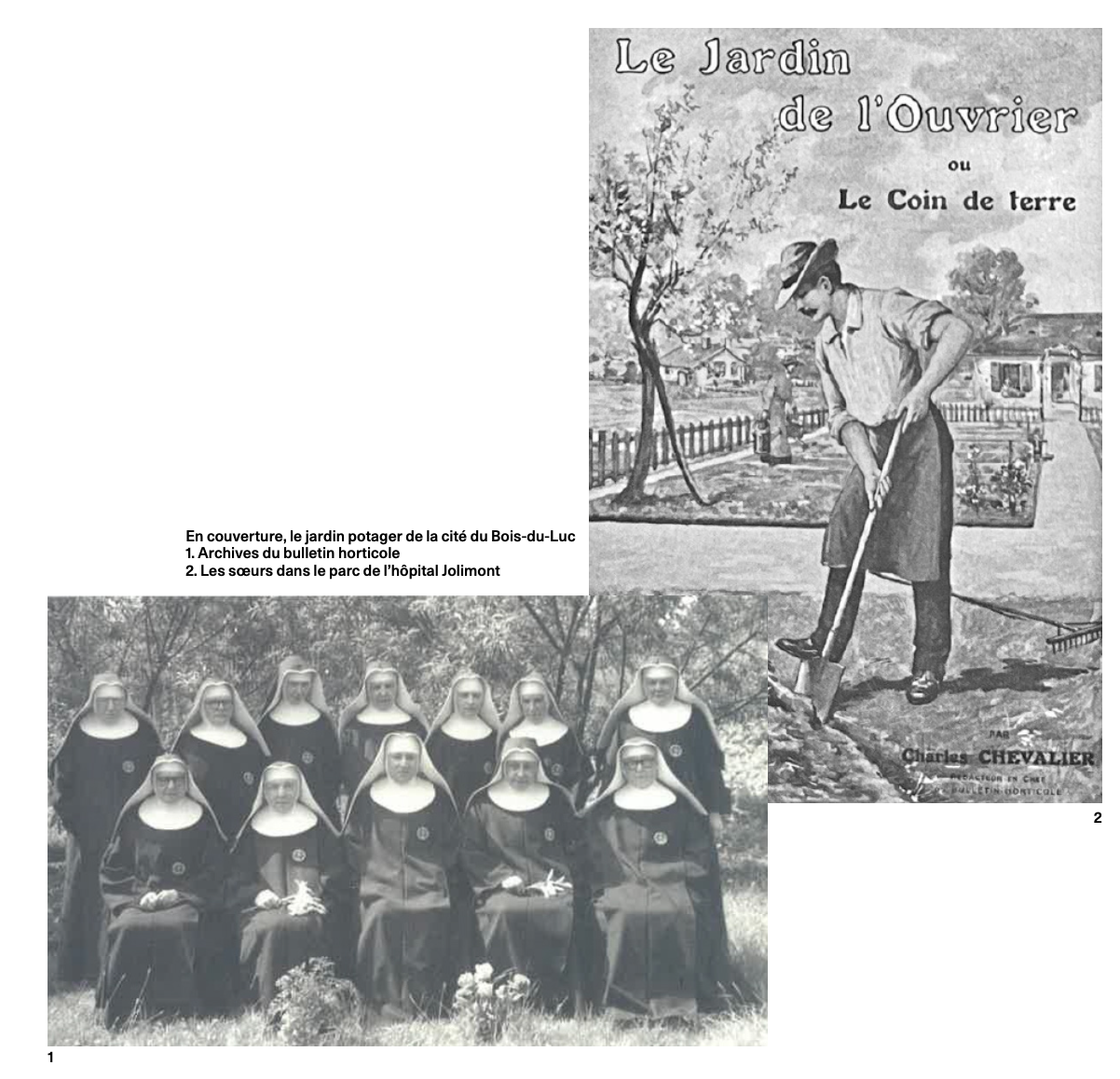

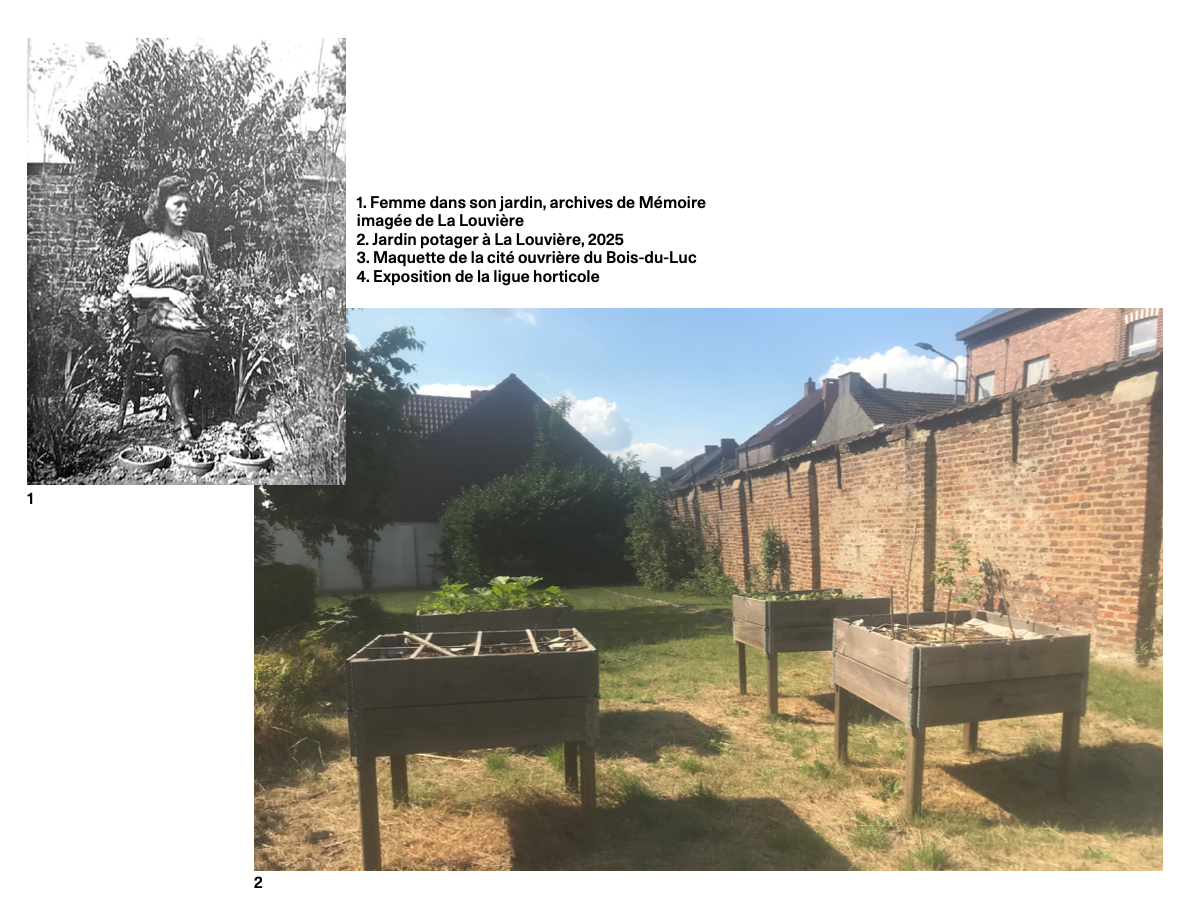

Certains jardins révèlent en premier lieu d’une pratique communautaire où prendre soin de la terre, la cultiver, participe d’une pratique sociale ancrée dans une dimension religieuse. C’est le cas du jardin des Sœurs, un jardin potager attenant à leurs maisons, aujourd’hui maison de ressourcement pour les patients en convalescence longue, à l’arrière du site de l’hôpital de Jolimont. Malgré le départ des sœurs, au début des années 2020, le responsable de la maintenance de l’ensemble du site de Jolimont s’en occupe depuis 6 ans. Il poursuit ce travail, maintient le potager. En prenant soin de ce jardin, il met en lumière la singularité de ce site dans le réseau hospitalier Helora, que Jolimont intègre avec la loi de 2018. Avec le déplacement à venir de l’activité hospitalière sur un autre site, les plans du nouvel hôpital sont pensés en série à l’échelle du réseau Helora. Ils s’organisent tous autour d’un jardin que le consultant en communication du site perçoit, à titre personnel, comme un clin d’œil volontaire ou involontaire à une « architecture de cloître » et ainsi à l’histoire du lieu d’origine. Alors que paradoxalement les intentions du groupe Helora s’inscrivent dans une volonté d’homogénéiser l’architecture des différents sites hospitaliers «pas juste un hôpital qui ressemble à un autre hôpital, mais qui est littéralement le même », poursuit-il. Autour du jardin, différentes manières de concevoir la notion de continuité sont perceptibles, celle de la construction progressive de l’espace par la transmission de pratiques et à l’inverse celle de la construction simultanée des espaces par la reproduction des pratiques. Les deux dynamiques reflètent deux perceptions distinctes d’un rapport au temps et à l’espace où l’idée de continuité du soin ne répond pas aux mêmes enjeux.

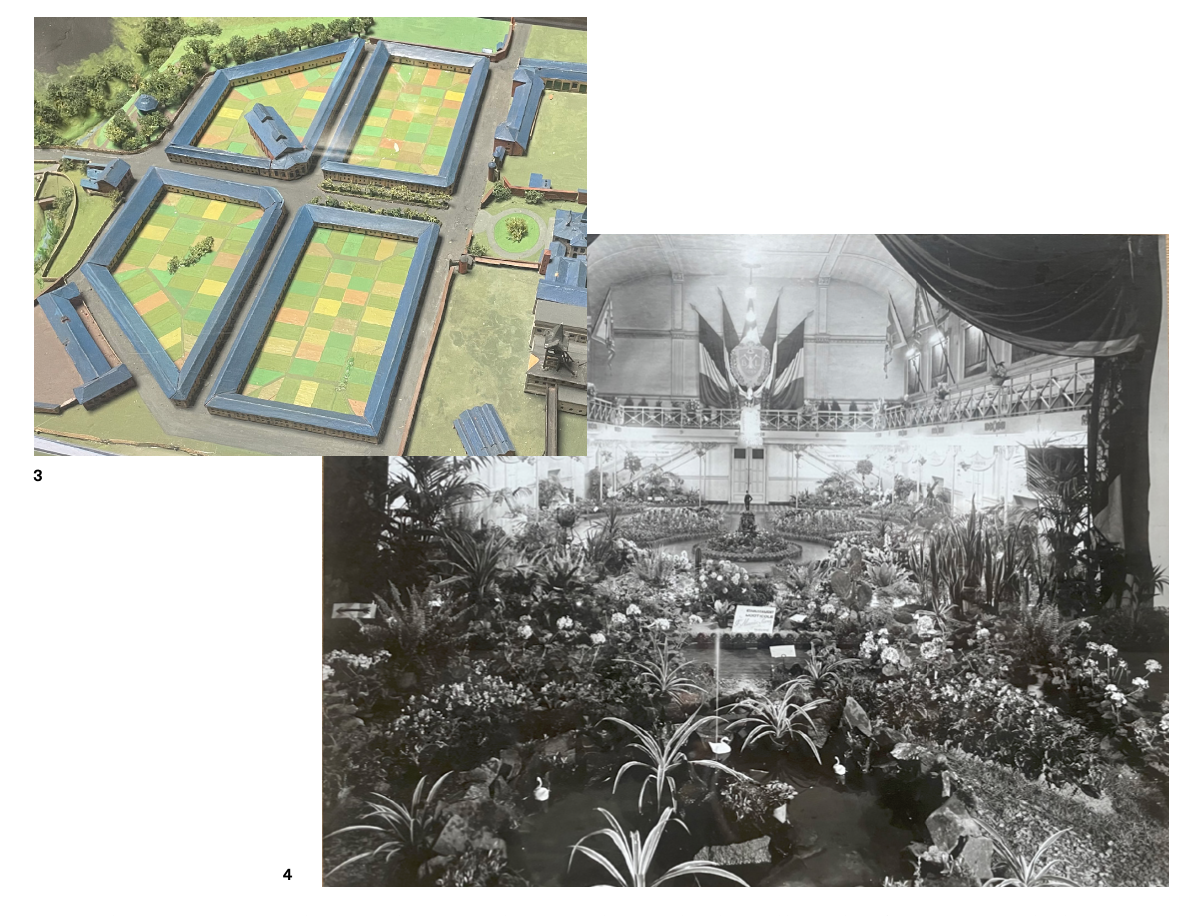

Lors de notre visite du site de Bois-du-Luc, la guide détaillant les bâtiments de la maquette explicative nous parle de la pratique potagère dans la cité ouvrière et de la place qui lui est accordée - dans le plan et dans les moeurs - par la société de charbonnage. L’enjeu moral, voire moralisateur, de la pratique potagère pour le jardinier est plus que central; le jardin devient instrument de contrôle. En effet, par l’entretien de son jardin, l’ouvrier ne perd pas son temps à d’autres pratiques autrement plus subversives ou nocives pour la société qui l’emploie et le loge. « C’est vraiment l’idée qu’on reste sur le droit chemin en cultivant », explicite notre guide. Cette pratique s’étend pour dépasser l’enceinte de la cité, comme notre guide nous l’explique, avec l’implication de la ligue horticole qui propose des formations et organise des concours. Par l’enjeu esthétique, le caractère moral de la pratique se diffuse. Elle devient un cadre structurant de la vie sociale au sein de la communauté et un moyen de valorisation individuelle auprès de la société de charbonnage. Participer permet de se faire voir, et cela de manière positive. Le jardin est à comprendre non seulement comme un support de pratique, mais également un vecteur de reconnaissance. Aujourd’hui, dans la cité ouvrière, un logement-musée est ouvert au public, son jardin donne à voir « un vrai potager de mineur » autour duquel plusieurs acteurs du quartier sont amenés à se rencontrer, le public du musée, ses employés et les personnes en situation de handicap qui vivent dans l’ancien hôpital du site. Par son entretien, le jardin crée des ponts entre passé et présent en privilégiant la culture d’une mémoire à celle d’une production.

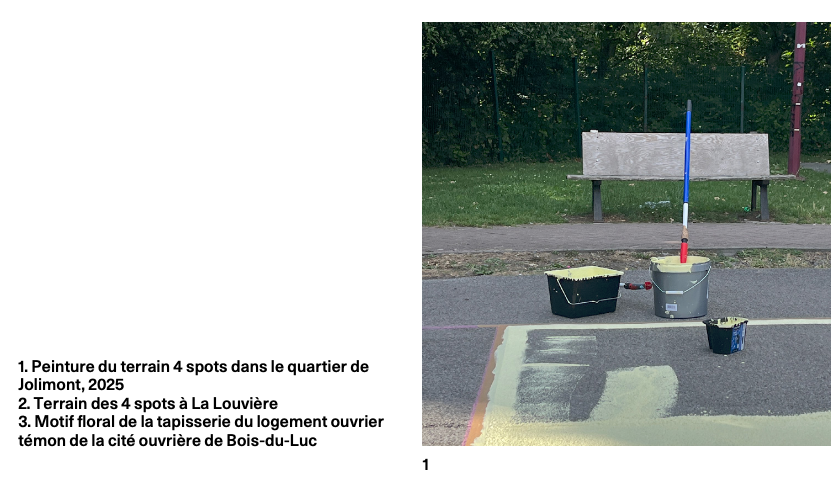

Dans notre boucle d’enquête, une dernière rencontre marque nos esprits par l’usage qui est fait du motif floral pour aménager un lieu. Ici, le jardin est une image, une évocation. Il n’est cependant pas dénué de pratique propre à son entretien. À l’initiative d’un citadin, le terrain de sport délaissé du square de Jolimont est lauréat d’un budget participatif qui permet de pérenniser l’action qu’il a entreprise de tracer les lignes d’un terrain de basket, auquel s’ajoute un décor floral. Par l’aménagement qu’il en fait, le terrain sport retrouve sa vitalité d’antan lorsque l’espace était pratiqué de manière régulière par les joueurs, les enfants et les voisins du quartier, en cela il

« apaise », comme il le dit, une situation urbaine inhospitalière née d’un manque d’entretien. Son action et sa publicisation sur les réseaux sociaux créent une dynamique d’émulation, d’autres personnes prennent part à l’activité, et à l’aménagement, à son entretien. Et pour cela, la métaphore du jardin est invoquée,

« qu’est-ce qu’il y a de plus joyeux que des fleurs ? » demande-t-il lors de notre rencontre. Les fleurs qu’il dessine accompagnent donc l’imposition d’un décorum au sens où, comme l’explique l’anthropologue Alessia de Biase, le décorum affecte les pratiques ordinaires de la place. Le terrain devenu jardin véhicule l’image d’un espace ménager pour la communauté, par la communauté et se fait outil de régulation des pratiques.

La variété des vertus attribuées aux jardins varie selon les contextes et les époques: thérapeutique, spirituelle, relationnelle, relève toujours d’un enjeu moral, mais la permanence du jardin dans le temps est avant tout affaire de geste. Le rapport au temps de l’action d’entretenir un jardin permet de penser la notion de maintenance qui travaille, comme l’expliquent les chercheurs Denis et Pontille à « faire durer » davantage qu’à « remettre en ordre ». Aussi, l’action fragile d’entretenir un jardin révèle la valeur spatiale et sociale accordée au territoire, transmise par les gestes faits. Cette pratique par les gestes qu’elle engage nécessite de prendre du temps, d’organiser les ressources - en eau, en pousses, en terre ou en peinture - et de cette manière, elle implique la responsabilité de l’individu dans le fait d’aménager et de ménager le jardin. À ce titre, la figure du jardinier est centrale, par ses actes il transforme un terrain en jardin et les gestes qu’il accomplit, dans le temps du quotidien, permettent au jardin, et plus généralement au lieu, d’être le socle de valeur et dans le temps long d’être le support d’une mémoire.

Commentaires

Laisser un commentaire