11/11/2025 par L'équipe de la résidence 0 Commentaires

Intrigue n°6 : L’hôpital, territoire du vivant

Petite île autonome dans la ville, relativement hermétique aux dynamiques de développement de la ville, l’hôpital n’en reste pas moins poreux, et ce parfois malgré lui, aux dynamiques du vivant. De par sa fonction, il constitue un lieu d’accueil pour tous.tes les humains ; celui qui soigne et qui abrite temporairement, le temps que les corps ou les esprits ne soient plus vulnérables. L’hospitalité désigne l’action de recevoir un étranger chez soi, l’ouverture à l’altérité, la possibilité d’une cohabitation.

« A la relative biophilie qui caractérise les relations avec les bêtes à distantes, ou maintenues à distance par leur dresseur, les barreaux de leur cage ou la fonction bien précise qu’elles jouent dans les sociétés humaines, succède une forte tendance à la biophobie lorsqu’elles empiète sur nos espaces. Le charme, l’exotisme, l’amusement, cèdent à la menace. » in Zoocities, Joëlle Zask

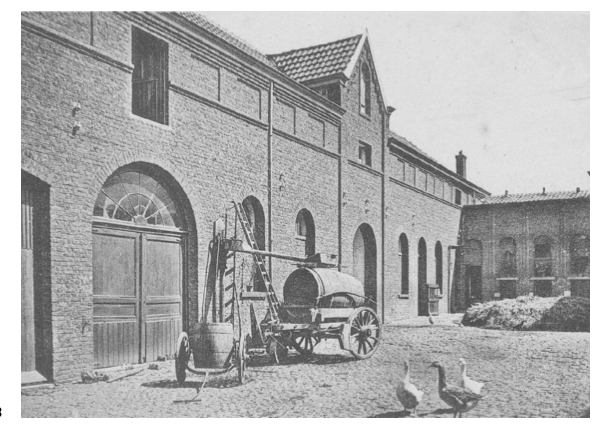

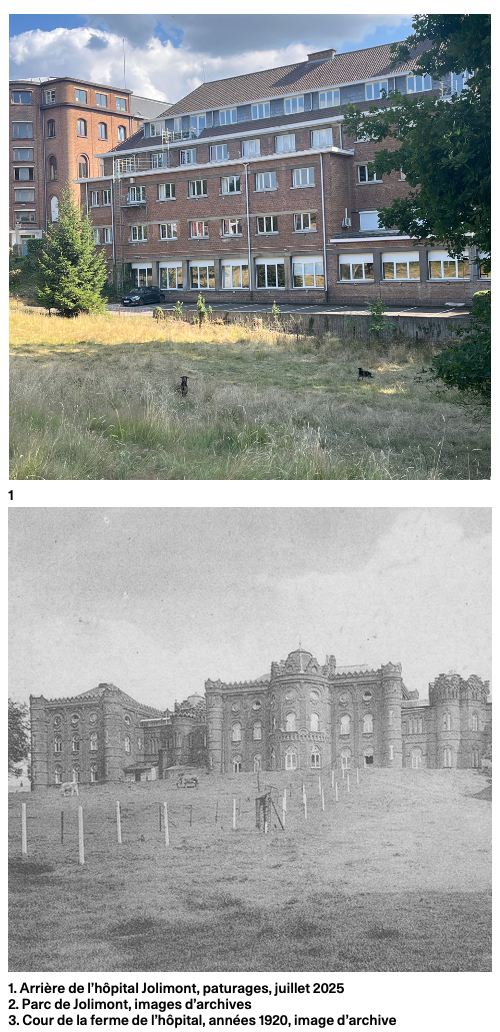

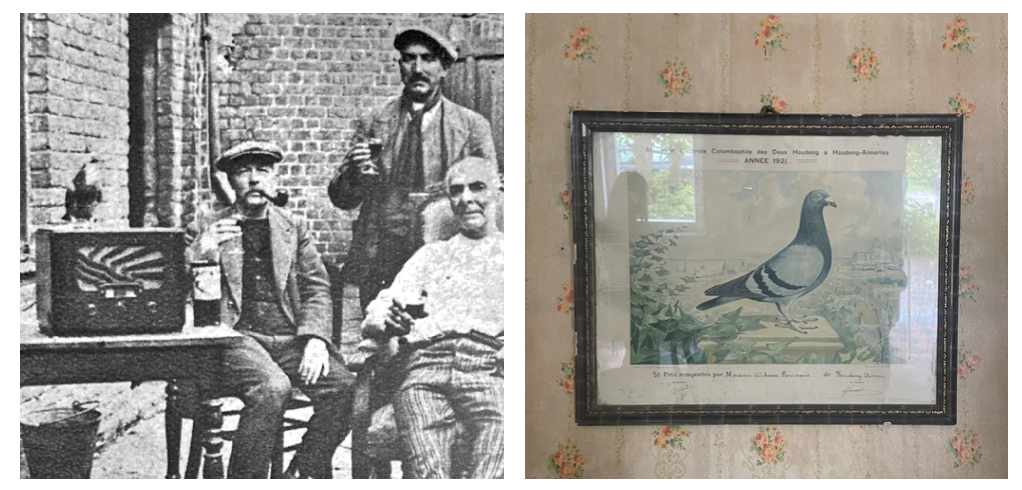

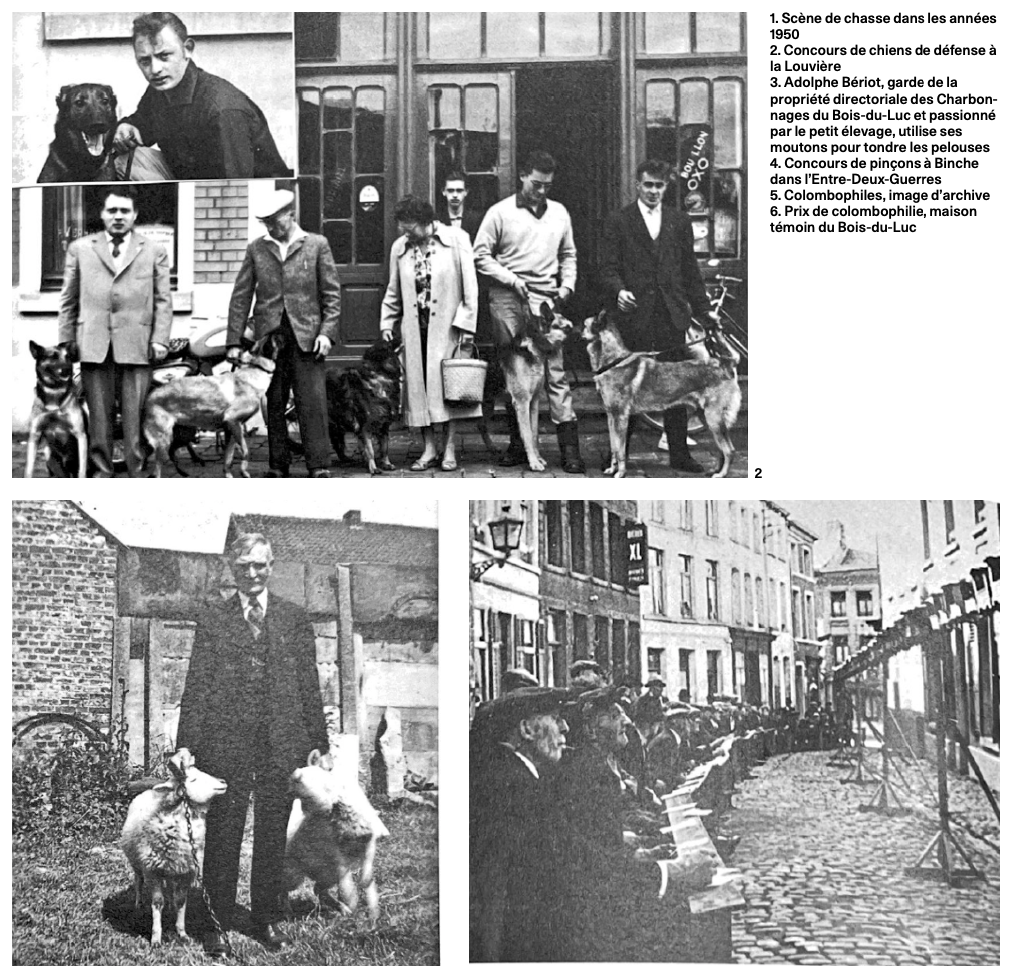

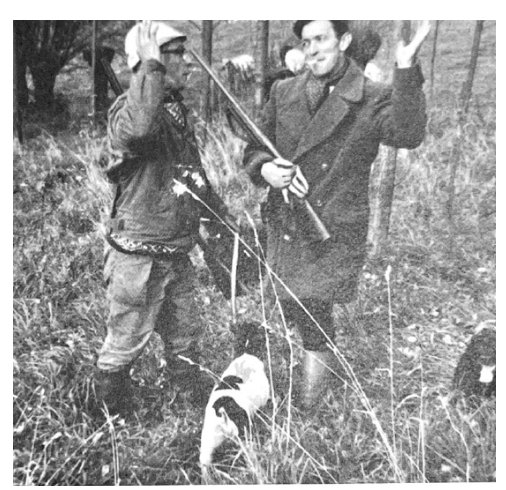

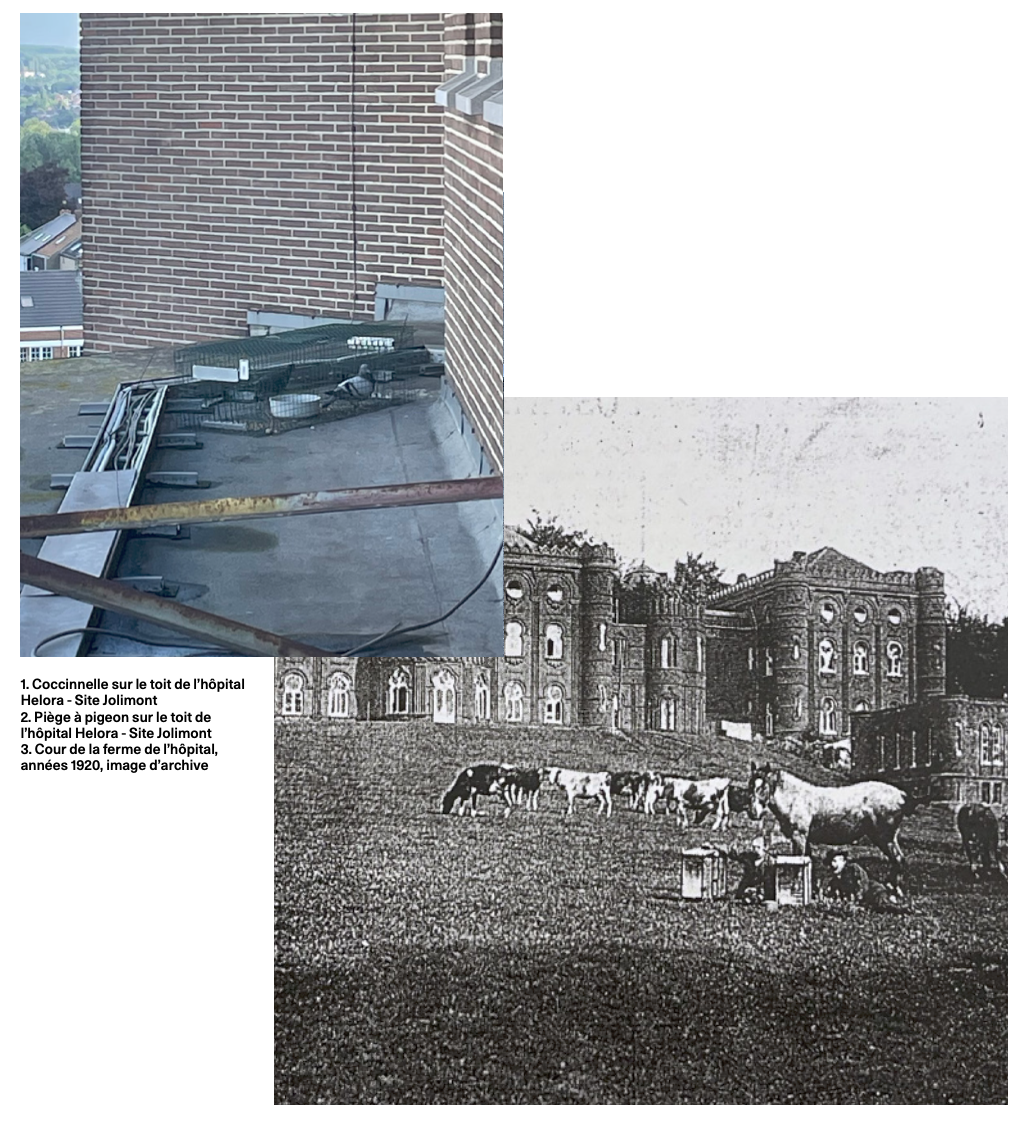

Mais cette cohabitation potentielle se présente souvent de manière ambivalente lorsqu’on la lit sous le prisme de l’accueil du vivant, des non-humains, dans nos espaces urbains. Observer l’hôpital et les autres lieux parcourus à La Louvière à travers le vivant, c’est mettre au jour des histoires de domestication, de gestion, de répulsion, d’accueil, où l’on oscille souvent entre volonté d’accueillir une biodiversité, celle de bénéficier de ses services et la répulsion d’espèces et de comportements jugés invasifs. Sur la toiture de l’hôpital, une cage capture les pigeons bizets pour éviter qu’ils ne propagent des maladies, tandis que les ramiers, eux, sont relâchés. Dans les herbes hautes autour de l’hôpital, des chèvres assurent l’entretien des pelouses et rappellent que l’hôpital a longtemps été un site autosuffisant, où les animaux et leur présence assuraient l’entretien et la subsistance.

« De la première moitié du 19è siècle à 1960, le sport colombophile a connu un essor considérable dans les cités minières de Belgique, d’Allemagne et du Nord de la France. Les années 1960 marqueront le déclin de la colombophilie. Les causes en sont multiples : vacances, exigences urbanistiques lors de la construction, de plus en plus règlmentée, de pigeonniers. (...)La colombophilie de compétition est née en Belgique il y a plus de 125 ans. Le «Belgian National Flying Club» est fondé à Bruxelles le 26 avril 1885. (...) Une fois les pigeons libérés, dans une ville distante, c’est l’attente qui commence. Les colombophiles se réunissent au local ou au domicile de l’un d’entre eux. Régulièrement des informations, relatives à la progression des pigeons, sont données à la radio. Puis, chacun retourne à son pigeonnier pour attendre le retour de son champion. »

in Temps Libres, Panorama des loisirs dans la région du centre, écomusée du Bois-du-Luc avec la contribution de Jean Puissant

« La plupart des formes de la ville et de ses usages anthropiques génère des conditions environnementales variables. L’hétérogénéité d’accès aux sols, à l’eau, à la nourriture, à la lumière, à un abri est propice au développement d’espèces animales, végétales, bactériennes, fongiques, dont les exigences écologiques sont différentes. Les jeux d’interaction tels que la coopération, la symbiose, la compétition, le parasitisme, la prédation, participent à la détermination d’un assemblage d’espèces. » Manuel d’écologie urbaine, Audrey Muratet & François Chiron

« La Soeur employée à la basse- cour (Soeur Marie-Nicodème Wattiez est désignée comme basse-courière en 1884) s’acquittera de sa charge en toute simplicité et humilité, se rappelant que Jésus est venu au monde dans une étable pour enseigner toutes les vertus de la vie religieuse. Pour tirer de la basse-cour tout le rendement possible et aussi pour éviter les pertes d’argent, elle tiendra dans la plus grande propreté les animaux et les endroits où ils habitent, elle leur donnera de la nourriture convenable et tous les soins qui leur sont nécessaires. » Histoire des Soeurs Servites de Marie de Jolimont, Damien Bilteryst

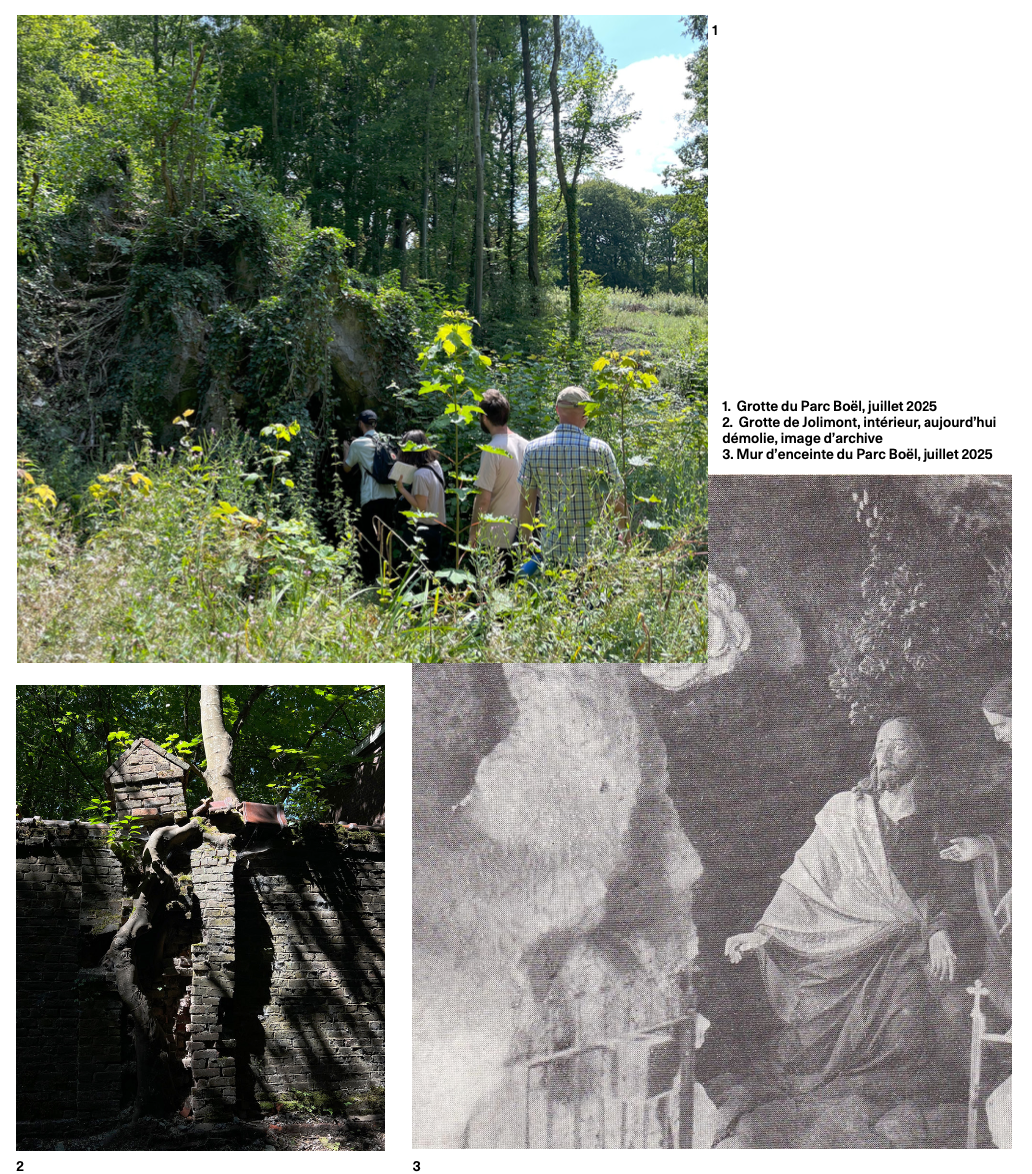

Dans les anfractuosités des pierres de Jolimont, dans son domaine arboré et sur ses toitures, nous retrouvons la possibilité de rencontrer les non-humains. Il en va de même pour d’autres lieux traversés à la Louvière, des friches industrielles qui ont perdu leur fonction et qui constituent autant de réservoirs potentiels, parfois en continuité de grands corridors écologiques du territoire.

Parcourir l’hôpital de Jolimont, les friches de La Louvière, y rencontrer les espèces qu’ils abritent, c’est se donner la possibilité de faire de ces lieux les supports d’un nouveau récit, dans lesquels les humains ne sont pas les seuls protagonistes. Penser l’évolution de ce lieu, une fois sa fonction d’hôpital déplacée, et y intégrer les non humains permettra de faire l’hypothèse d’un prolongement de la fonction d’accueil du lieu et d’esquisser les conditions d’une cohabitation renouvelée entre les vivants.

Bientôt la prochaine intrigue, restez connectés !

Commentaires

Laisser un commentaire